今年も新春のつどいが開催されました

このたびの会場は明石駅前でした

会場の窓からは

駅舎と明石城が望めます

オープニングは

ジャズの演奏から

♪シェルプールの雨傘♪で心が癒されます

照明が変化すると

また趣きも変わります

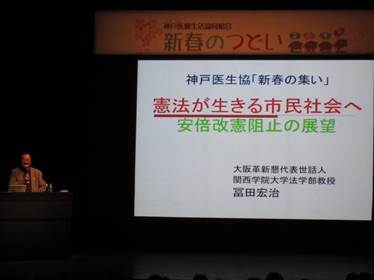

続いて記念講演です

関西学院大学教授の冨田宏治先生

テーマは“憲法が生きる市民社会へ”

最新の情報と具体的なデータをもとに

わかりやすいお話

参加者はみなさん満足されたようです

がんばる勇気をいただきました

ちなみに参加は300人ほどでした!!

前後しますが

私は開会のあいさつをさせていただきました

以下に若干の改変をおこなって掲載します

★昨年はたくさんのことがありすぎて振り返ることもたいへんです

とくに重要なのは、沖縄の知事選挙と憲法の改悪を許さない取り組みで大きな成果が見られたことです

そのことにまずは確信をもちたいと思います

今年はさらに正念場を迎えることになります

★私たちは政治団体ではありませんが、国民にとって誤った政治に対してはっきりとおかしい、反対であると言わなければならないでしょう

大切にしたいのは世代を超えて平和に暮らす世の中を実現すること

その前提があってはじめて健康を考えることもできますし、安心できるまちづくりも可能となります

★大学の3年生のときでした

ある人から誘われて広島・長崎の原水禁世界大会に参加しました

それ以降何度か訪れています

このときの取り組みがあって

今に至っています

★“人生はチョコレートの箱のようなもの、開けてみるまで中身はわからない”

という言葉があります

本当にそのとおりだと思いました

医師として働き、患者さんやご家族と接し、院所のスタッフとともに過ごすなかで、平和について考えることがさらに増えてきました

医療生協の存在意義も少しずつ理解しはじめました

★特に若い世代にふたつのことをお伝えします

- 平和をめざすこと、立場がどうであれそれは私の「良心」に従ってのことです

医療者としてよりも先に人として大切なことだと思っています

- その上で、医療に携わる者の「役割」として、平和を求める運動が医療や介護にとってなくてはならないものだと考えています

★今年は私たちの「2025年にむけての構想」を策定し、実践に踏み出す年になります

機関誌「三つの輪」の年頭のあいさつに少し書いたことと関連したお話をします

議論の参考になればありがたいです

健康の格差を縮小するためのWHOの勧告というものがあります

ひとつは、「日常生活の環境条件の改善」

―――生活習慣だけではなく生活環境を変えようというものです

ふたつ目に、「力、お金、資源の分配の不平等への対処」

―――累進課税や社会保障の機能を強めようということ

三つ目にはそれを評価しようというものです

とくに一つ目の課題は私にとっては目からうろこが落ちる思いでした

「生活の環境をかえることで、そこに暮らすだけで健康寿命が延びるまちづくりをしよう」というものです

そして「私たちのつながりが長生きの秘訣である」とも言われています

ふたつめの課題は、「消費税10%への引き上げ」が10月から行われようとしている問題です

ある人は「(消費増税は)栄養失調の子どもに絶食を強いるようなものだ」と述べられたそうです

「ポイント還元」などの言葉が出ていますが、現金かカードかで税率が異なることになるようで、資料によれば大手のスーパーで買うのか、小売店で買うのか、コンビニで買うのかによっても違いが出てくるとも言われております

私たちの暮らしを直撃し、神戸医療生協の経営にも大きな影響をおよぼすことになります

たいへんな不平等税制になります

これらのことも意識しながら話し合いをもっていただければ幸いです

★今年は例年になく重要な年になるでしょう

試練はたくさんありますが、協同の力で乗り越えていきましょう

ことしもよろしくお願いいたします